오늘은 12·3 계엄이 일어난 지 1년이 되는 날이다. 그날의 경험은 단순한 정치적 충격이 아니라, 한국 사회가 지켜온 민주주의의 기반이 흔들리는 깊은 상처였다. 그리고 그 과정에서 드러난 극우와 결탁한 일부 한국교회의 모습은 신앙이 공적 영역에서 어떤 방식으로 작동해야 하는지에 대한 근본적 질문을 남겼다.

신앙이 공동선을 위한 윤리적 자원 대신 특정 정치세력의 이해를 정당화하는 도구로 사용될 때, 교회는 더 이상 ‘세상의 빛과 소금’이 아니라 공동체의 회복을 방해하는 힘으로 변할 수 있음을 목격하게 된 것이다.

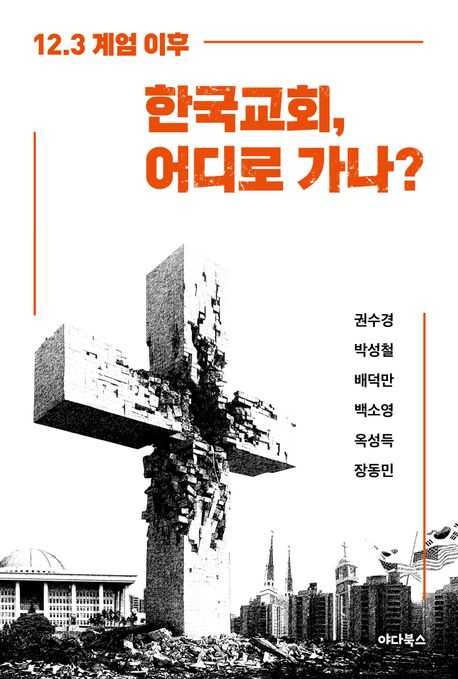

<12.3 계엄 이후 한국교회 어디로 가나>는 이러한 문제의식을 신학적·공적 차원에서 재조명하려는 시도를 담고 있을 것이라 느껴진다. 교회는 민주주의가 위기를 겪을 때 어떤 목소리를 내야 하는가? 권력이 폭력을 행사할 때, 신앙 공동체는 어떤 방식으로 약자를 보호하고 진실을 증언해야 하는가?

이 책은 아마도 교회가 단순히 ‘영적 영역’에 머무르는 공동체가 아니라, 정의·기억·책임이라는 공공신학적 가치 속에서 사회 전체와 관계 맺어야 할 존재임을 상기시키는 질문들을 던질 것이다.

12·3의 기억은 우리에게 또 한 가지 중요한 사실을 일깨운다. 교회는 결코 중립적 공간이 될 수 없고, ‘공동선’(common good)을 향해 나아가느냐, 아니면 권력의 논리를 답습하느냐의 선택 앞에 언제나 서 있다는 것이다. 예수의 길은 언제나 약자의 곁에서 진실을 말하고, 억압의 구조를 드러내며, 공동체를 회복시키려는 방향으로 움직여 왔다. 그 길을 외면한 신앙은 공공신학적 의미에서 이미 자기 자리를 잃은 신앙이다.

1년이 지난 오늘, 나는 이 질문을 다시 붙든다. “한국교회는 12·3의 상처를 어떻게 기억하고, 어떤 공적 책임을 선택하며, 어떤 형태의 신앙을 사회 앞에 드러낼 것인가?”

이 질문을 회피하지 않는 용기, 그것이 한국교회가 다시 공적 신뢰를 회복할 수 있는 첫 번째 신학적 실천이라 믿는다.